原创: 红迷会

一、国家博物馆展出了“曹氏风筝”

2019年12月20日,在中国国家博物馆举办的“隻立千古——《红楼梦》文化展”隆重开幕,在爱好《红楼梦》的人群当中掀起了一股观展热潮,如果不是因为突如其来的新型冠状肺炎疫情的影响,这个展览的参观人数很值得期待。

在这场占地2000平米、预计展期为三个月的被誉为“有史以来规模最大、类型最广、展品最全”的一次《红楼梦》主题展览中,第二单元“经典的创作背景”的最后,观众可以看到一个稍显昏暗的角落里,兀自放着两只风筝,一个是金鱼,一个是蝉,样式生动、色彩雅致。说明牌很简单,上书“曹氏风筝”。不了解的人,也许扫过一眼,就匆匆而过,因为没有更多的信息能留人驻足了。但殊不知,这四字竟与一个人近70年的生命历程息息相关,其间毁誉相伴,竟还有一段长长的故事隐匿其中,令人感慨。

2020年1月4日,北京曹雪芹学会创会会长胡德平先生来到西四附近一间外面涂满了“拆”字的逼仄棚户屋中。他坐在护理床边,对躺在床上的老人说:“孔老,国博办了个《红楼梦》的展,把正白旗老屋的题壁诗、芹溪书箱子和曹雪芹风筝都展出来了。”床上老人吃力地举起尚能活动的右手,在空中摇晃着,口中喃喃说道:“不容易……不容易……太不容易啊!”老人梗塞过的喉部声音嘶哑而干涩,三句“不容易”听起来格外凄楚,似乎说出这些话就用尽了力气。

这是一个令人动容的场景,两位因为研究曹雪芹而相识相交近半个世纪的忘年老友就这样做了最后一次交谈。以国博这次展览为契机,他们似乎在完成一次确认,确认他们几十年来的共同努力终于有了一点点微弱回应。

二、悄然辞世的百岁老人

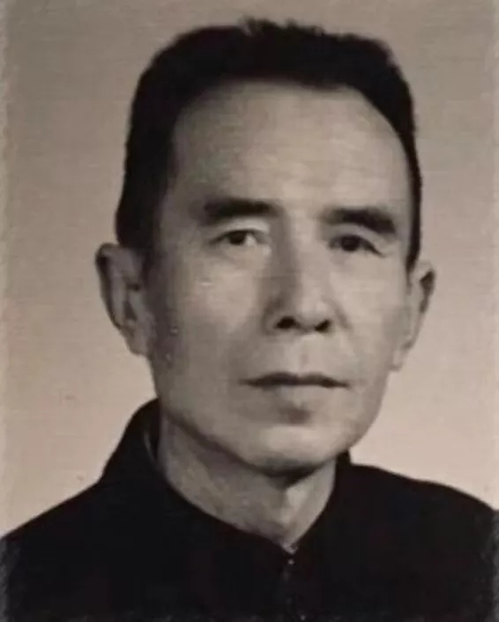

2020年1月26日下午三点,庚子年正月初二,著名民间艺术家、国家非物质遗产“曹氏风筝”传承人、北京曹雪芹学会顾问孔祥泽先生驾鹤仙去,撒手离开了新型冠状肺炎正在肆虐的人世间,享年整整100岁。他,就是那位自1943年起,就与曹雪芹的佚著《废艺斋集稿》结缘,并至死不渝都在为保存、考证、恢复、传播这一备受争议的文化遗产而工作的人。

孔祥泽先生

大年初三,得到了孔老去世消息的亲友、学生们不顾严厉的疫情警告,仍然陆陆续续登门前往,为孔老燃一炷香,以表送别之意。孔老的二女儿——人都亲切地呼为“二姐”的孔令欣,年已七旬,多年来一直在照顾孔老的生活。此际的她,哀容之下有种特别的平静。她坦然表示,自父亲中风后,卧床两年多,坚持这么久,已属不易了,以百岁之身离开,又有这么多的学生惦记,她觉得父亲这一生挺值的。而选择在这个时间离开,正如父亲一世为人,低调行事,不愿为别人增添麻烦,哪怕是人生的最后一件大事也不例外。

三、颠沛生活中复制“曹氏风筝”

1973年,吴恩裕先生将孔祥泽讲述的有关《废艺斋集稿》的部分内容在《文物》杂志发表后,引发的激烈讨论确实给孔祥泽带来了无尽的麻烦。作为一名民间工艺美术工作者,他被认为故意造假蒙骗了吴教授。本与学界无涉的他,成为所有矛头攻击的对象,其时,正处于社会底层艰难谋生、揣着户口本无家可归的孔祥泽,被目为“骗子”、“谋利者”的心情何其难为啊!百口莫辩之下,他以“斯人无罪,怀璧其罪”之语自明心迹,从此不再介入学界争论。

此后的40多年里,有关《废艺斋集稿》的考辨文章层出不穷,但最初的当事人始终沉默以对,不置一词。那些纷纷扰扰对于老人来说,恰如清风拂过,他已波澜不惊了。

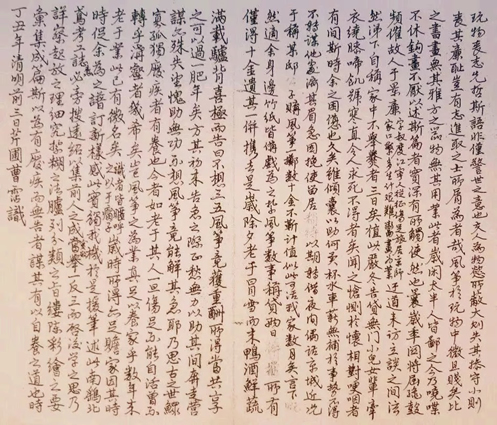

文革期间,孔老被六次抄家,遭遇了离婚、批斗致残种种不幸,一身一人远走东北避难,《废艺斋集稿》的追记整理工作也被迫停了下来。等到1977年孔老“再一次收拾余烬,试图先从复制《南繇北鸢考工志》中的几十种扎糊方法的实物入手,可是迫于现实生活,又要谋糊口之路无法兼筹并顾,也只能是边做些临时性的工作来维持生存,把紧缩下来的收入大半用于购置材料工具上,再边行追记工作”。(孔祥泽:《废艺斋集稿》追记前言)

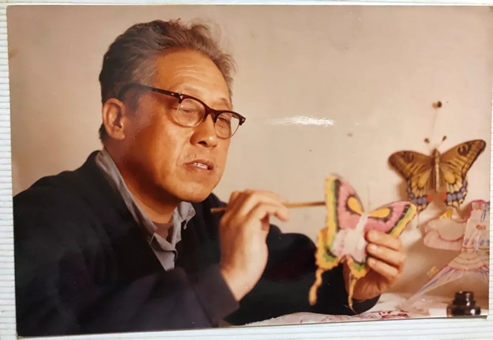

儿子孔令民和孙子孔炳彰,多年来一直在孔祥泽先生带领下,协助他把曹雪芹风筝从歌诀和图案还原成真正的风筝,以验证当年所抄录的《南鹞北鸢考工志》中歌诀的正确性。孔老认为,这比天天在口头上辩论真伪更有意义。学术研究是学者们的专业,他作为当年有幸抄存《废艺斋集稿》的人之一,就像是在路边捡到了宝物一样,不能据为己有,也不能藏匿不报,就是凭着这最简单的做人道理,他从上世纪七十年代初着手向各方面搜集散存的有关资料,整理散落各处的断笺残篇,并复制了部分实物。

四、用风筝传播“曹公精神”

1979年,在各位同好的鼓励和帮助下,孔老在颐和园举办了风筝会和风筝展,他将抄存的《南鹞北鸢考工志》上的歌诀图样复制成了实物,特别是曹雪芹发明的软硬翅结合的“肥燕”、“瘦燕”、“比翼燕”、“雏燕”燕子家族系列,获得了巨大的成功。

以上四图皆为1979年颐和园风筝会

1984年,孔老协助胡德平、舒成勋筹建中国第一家曹雪芹纪念馆,并将曹雪芹风筝作为展品陈列。在得到社会认可的同时,孔老为自己立下了两条规矩:一、这是雪芹先生的作品,不管别人承不承认,我们必须得说是曹氏风筝;二、恢复《南鹞北鸢考工志》是受先业师赵雨山先生的嘱托而为,是为了发扬曹先生的精神,不能靠这个去为自己赚钱。

赵雨山先生

2011年,“曹氏风筝工艺”被列入第三批国家级非物质文化遗产保护名录,这一份迟来的认可,就是在孔家三代人的坚持下才得以实现的。如果他们同意以“孔氏风筝”为名目,而不是坚持以学术界尚有争议的“曹雪芹风筝”申报的话,2008年他们就可以进入第二批国家级非物质文化遗产保护名录了,这样就可以拿到非遗传承的补贴,享受国家提供的一些待遇。但他们仍然坚持:这是曹雪芹先生留下来的,这不是我们家的。正是在孔老这种信念的支持下,2018年在北京曹雪芹学会举办的第九届曹雪芹文化艺术节开幕式上,42只由孔祥泽、孔令民、孔炳彰共同复制完成的“曹氏风筝”正式入藏曹雪芹文化中心,也算了了先生多年的一桩心愿。

在复制曹氏风筝的孔老

五、行“君子之道”以处世

或曰:君子喻于义,小人喻于利。孔老有君子于事辨是非之风,不以眼前利益计利害。这样认为当然不错,但远未探及孔祥泽先生内在精神之高洁。

1920年6月15日出生的孔先生,本名沛,以字祥泽行世。生于诗书之家,父亲孔繁锦曾任陕甘边防督办、援川总司令;外祖父富竹泉有《考槃室诗草》《绿荫棠诗稿》存世,另有《考槃室札记》。其母富瑾瑜有《楚珩诗草》,曾作《和大观园菊花原诗韵》。孔祥泽自幼饱读经书,尤精于易理,因家庭影响曾在寺院里生活过,服膺佛义,日诵经文不辍,早已堪破世间种种幻相,而通达无碍。特别是经历了中华鼎革、文革抄家之后,更无名缰利锁之羁绊。虽然时运不乖,却常怀济世之心。

孔繁锦先生

在追记《废艺斋集稿》的过程中,孔老对曹雪芹思想的研究也越来越深入,并坚持践行曹雪芹在《南鹞北鸢考工志》自序中所提出的济世思想。他常说:雪芹之所以写《废艺斋集稿》,就是为残疾人谋求自我养活之道。我们把《南鹞北鸢考工志》中的风筝复制出来,也可以教给残疾人,让他们有谋生的技术,做到自立、自强。曹先生有大同思想,他对《礼记·礼运》理解得太深了。曹先生认同天生一物必有一用,善救物者无弃物,善救人者无弃人。我们今天的人都这样做,就能完善小康社会了。小康社会是私有制,是家天下,曹先生看出这里的毛病了,所以他提倡大同思想,天下为公,要用大同的药治小康的病。

梁启超先生曾于1914年在清华大学做过一次《论君子》的演讲,其中有云:“学者立志,尤须坚忍强毅,虽遇颠沛流离,不屈不挠,若或见利而进,知难而退,非大有为者之事,何足取焉?”以之勉励清华学子行君子之道。孔祥泽先生学识渊博,但一直自外于学术界,也没能为学林所广知。但孔老的学问修为和立身行事,却大有任公所推举的君子之风。

我曾于十几年间,亲见孔老辗转搬迁于城中几处陋室,却从未见其有贫苦难耐之态,而总以乐天知命的达观处之,每日清洁身体,保持仪态。每有访客,必正衣冠,以礼相交,古风俨然。孔老历经多次抄家后,已是家徒四壁,但他无论住在多小的地方,总有一架古书相伴,书上批阅评点无数。老人记忆力超凡,近百岁之时,尚能大段背诵曹霑自序中的文字和易经的内容,至于老子、孔子、庄子或墨子等先贤的语录,更是信手拈来,所提及之处,一一对照原典,丝毫不爽。甚至对版本辨析也头头是道,最新考古发现所涉及对典籍的修订也及时入他法眼,随之改正。

年轻时孔祥泽即醉心美术,虽然父亲反对,他仍然瞒着在外地的父亲,偷偷在北华美专学习雕塑,师从日本人高见嘉十。成年后也是靠着这些工艺美术的底子谋生,但他从不以自己的画作或书法为夸耀。

孔祥泽临摹曹雪芹所绘“乌金翅图”

孔祥泽手绘“刘海戏金蟾”

孔祥泽手抄“《南鹞北鸢考工志》曹霑自序”

六、讲“私学”以惠后生

孔老的学生中,风筝界的不用说,弟子遍布海内外,声名远播,将“曹氏风筝”放飞在世界各地的天空中。易学界的学生也为数不少,且有不少佛道中人往从。此外,亦有五六子多年从学《废艺斋集稿》的整理追记。三个方面的学生来自各行各业,都为孔老的渊博学识所吸引。先生虽无教授之职,却总在家中接待来自世界各地的学生访学,每有求教,必诲之不倦。所谓“私学”也,只是这位老师不但分文不取,还要劳烦女儿接待,沏茶倒水是基本礼数,留下来吃饭也是常有的事,日复一日,年复一年,很少间断。

按照曹雪芹在《南鹞北鸢考工志》的自序中所说:“风筝于玩物中微且贱矣,比之书画无其雅,方之器物无其用。业此者岁闲太半,人皆鄙之。”到了今日,虽然风筝从业者的社会地位有了提升,但仍不是能让人发家致富的途径。孔老曾说,如果当年他抄录的不是制作风筝的《南鹞北鸢考工志》,而是杨啸谷先生所抄录的讲制作美食的《斯园膏脂摘录》的话,用于挣钱就容易太多了。这是玩笑话,我们知道孔老不靠风筝挣钱,如果愿意,以他的才智,当然可以有更好的致富门径,但是自小富贵出身的他,早已惯看秋月春风,不以经营为意,却有曾点与三五子“咏而归”之志,堪见传统士人遗风。

七、世上真有“巧合”吗?

其实一生深研伏羲易理的孔祥泽先生早就洞悉了自己的命运,他曾淡然提及,自己的一生只一个字即可了然,那就是“遁”字。一生隐遁,是时也、命也;是心也,志也。无论是合住在大帽胡同,还是租住于四根柏胡同,又或者辗转到西四的陋室中,都是他“大隐隐于市”的选择。不过,即使是这样一位智者,在苦难的漫长岁月中,也曾带着困惑来叩问这一生与曹雪芹的纠缠,他在“因巧合而记”一文中说:

“难道真有什么离合聚散的机缘吗?何以每当我着手整理(《废艺斋集稿》)到略具规模时,总要有岔子出现,好像是在点悟我不是时候的播种和耕耘是不会有收获似的。失而复得的事似是荒唐却又离奇的事,实在是太‘巧合’了……其他曾于无意中存于友人处的散稿等抄件也有送到了我的手中,这难道不是‘巧合’吗?可是天底下真有这样的‘巧合’吗?思而不得其解,故存疑以待异日。”

遗憾的是,孔老没有等到答案的到来。《废艺斋集稿》原稿一日不出现,这个问题就无法得到回答,那些质疑的声音仍无法散去。孔祥泽先生离开了我们,而《废艺斋集稿》还没出现,这个问题还有答案吗?

按照常情,每当人们绝望的时候,就会祈求上天赐予我们新的希望和力量,以继续这看起来无穷无尽的生生世世。正如曹雪芹在《红楼梦》中所昭示的那样,人生不过历劫而已。前世、今生与来世。三生石畔,人人前缘不同,所以生而不同,人生使命也不尽相同。有的人,生为治世修平;有的人,生为祸乱世界;有的人还泪而来,泪尽而去;还有的人,宁为一个“情”字做一世痴人……渺渺茫茫中,我宁愿相信,孔老就是为着透露曹公所遗珍宝而生的痴人,他所遇见的种种巧合,也许不过皆是前定。

也有一个不得不说的巧合。就在我得悉孔老辞世的那天夜里,因为思绪万千不能入睡,鬼使神差地翻出了压在柜底的年少时的日记本,大约是初中时期所购买(九十年代初),翻阅那时的日记时,赫然发现:日记本的封面上竟有一幅曹氏风筝图——比翼燕,取“比翼耄耋富贵”之意。这个本子多年来一直伴我左右,我却从来没有注意过封面上的图案。十几年来,我有幸得以亲近孔老,聆听教诲,孜孜以求了解雪芹的真义,却从未意识到,在那么久以前,在那个千里之外的中原小城里,我已经将“曹雪芹风筝”请到了自己的生命里。

八、祈愿《废艺斋集稿》再现人间

乾道变化,各正性命。既然曹雪芹留下了《废艺斋集稿》的雪泥鸿爪,这个世界就不能抹去他所有的痕迹。通过孔祥泽先生,我们知道了这些信息,在保存、发扬这些宝贵文化遗产的同时,也不放弃继续打捞那些丢失的信息的努力。随着海内外越来越多人的关注,随着了解《废艺斋集稿》的人越来越多,希望一定会越来越大。

在此,真诚地祈愿有朝一日,《废艺斋集稿》能再现人间。那时,我们一定要沐手焚香,敬告于先生灵前,以告慰您平生之大愿。

愿先生天路安宁!芹僮们永远怀念您!