来源:海峡两岸艺术之窗

中国的灯笼又统称为灯彩。起源于1800多年前的西汉时期,每年的农历正月十五元宵节前后,人们都挂起象征团圆意义的红灯笼,来营造一种喜庆的氛围。在北京一说起“小灯张”,老北京人都有所耳闻。如今,作为“小灯张”第二代传人的张双志,将这门祖辈相传的手艺延续至今。

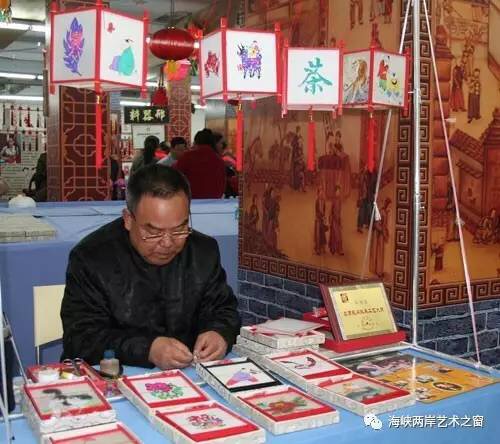

记者在前门大栅栏庆乐大戏楼举办的“老北京民间工艺精品展”活动中见到了这位老艺人。只见他正低头专注的绘画,全然不被周围嘈杂的环境所影响。桌子上被各种工具、宫灯材料、奖状摆得满满当当,头顶上还挂着4盏各具特色小方灯笼。

见到记者来访,老人亲切的与我们攀谈起来,讲述了一段深埋在张双志心里,属于“小张灯”的独家记忆。

张双志的父亲张长顺在清末民初时期是京城有名的泥瓦匠,但因为北方冬天比较寒冷,无生意可做,只能多学习一门其他的手艺来维持生计。经在宫廷当差的亲戚介绍找到了当时会制作彩灯的师傅,从此开始学习制作灯笼。父亲张长顺是一个心灵手巧的人,又很精明,当时民间有许多八旗子弟以做灯笼为生,张长顺也想做灯笼以贴补家用,可是要想和别人竞争就必须做出与众不同的商品。考虑到北京的风沙很大,当时的灯笼是上下口一样的,这样虽然很美观,但是容易着火,怎样才能让灯笼在风中不灭也不易着火,于是父亲张长顺琢磨着,最后将灯笼改成上口大下口小,这样让蜡烛在风中能安全燃烧,同时将灯笼的形状改成棱形,大红色的底四面写字,用金粉散在印油上面,晾干后用手轻轻一弹,字就印在上面了,用现在的说法就是很科学。

张长顺制作的小方灯、小宫灯,样式小巧别致、物美价廉,深受百姓的喜爱,在北京东四牌楼、地安门一带享有盛名。逢年过节家家户户都愿买他制作的彩灯,为门庭院落增加节日的气氛。久而久之,张长顺便得了个“小灯张”的美名。

谈起第二代“小灯张”的故事,张双志告诉我们,在当时穷人家里的孩子都需要帮助大人打下手,制作灯笼、风车等小玩意。关键的工序大人来做,简单的工序都由小孩子来负责。最开始接触都是简单的粗活,例如剪纸边、糊糨糊等。张双志10岁左右开始学习绘画,但也属于自学,都是照着拍洋画的图案来临摹。那时对小灯笼,谈不上喜欢,但是在生活中到处都是灯笼,所以很自然也就会做灯笼了。

70年代父亲因在国企有份稳定的工作而早早收山不做灯笼了。张双志也经人介绍在北京玩具模型厂做木工和山水模型的工作,几乎荒废了做灯笼的家传手艺。直到后来,国家开始对民间艺术比较重视,成立北京民间艺术家协会。在一次偶然的机会,遇见了世代玩风筝的老艺人关宝祥老师,在得知家世后问他为什么不把父亲的手艺从新拾起来并传承发展下去,后来关老师就将张双志介绍到这个协会中成为了会员。这时他才意识到“小灯张”除了能养家糊口外还是中国的民间艺术的财富。

为了发扬传承这门手艺,刚满50岁的张双志提前退休,从此一门心思投入到制作灯笼上。但是如何在开发新产品的基础上传承“小灯张”古老艺术魅力,这让他动了不少脑筋。

据张双志介绍,虽然现在市面上看到的花灯形式简单,其实制作起来并不容易。从选材、做骨架、画绢画等工序到最后花灯的完成,制作一个最简单的方块灯都需要2天的时间。“我这手艺没什么秘密,就是靠的手感。”张双志说起“小灯张”的工艺秘淡然着说,“你看这方块的灯面,我糊的话能保证不起皱,要是不会做灯的人弄,半天也糊不上,即便是勉强糊上了,也满是褶子。”

这些年,张双志每天都在琢磨着改进传统灯笼的工艺,现在他的灯笼架子由桨杆儿改成了木架,纸面改成了绢面,上面还有自己精心绘制的工笔花画、人物画。他把灯笼工艺集木工、钳工制作、文学、绘画、色彩、装饰等技艺为一体,开发了品种样式有大有小的灯笼。还设计了可以折叠组装的造型、方便旅游者购买。

在先后参加的各种民俗工艺的展览中,张双志的花灯好评如潮,屡屡获奖。1990年数十件作品被首都博物馆、中国美术馆收藏;1993年入选中国民间名人录;1995年授予联合国科教文组织手语民间工艺美术家称号;1997年入选中国民间工艺美术家名典。他的作品被编入《北京市义务教育课程改革实验教材》一书中。

现在,一些国内外友人慕名而来请张双志传授彩灯技艺,经常一学就是几个月,吃住都安排在自己家里。每年夏天都有10几个美国孩子来张双志家里学习制作灯笼,6年间已经接待了近百名小朋友了。他说,他不但找到了晚年的事业和乐趣,更重要的又捡回了差点丢掉的老手艺。

但最令张双志欣喜的是,他的孙女从小就喜欢看爷爷做花灯。别看她年纪小小,个子小小,对花灯的喜爱谁都比不上,人称“小小灯张”。

张双志告诉记者,他现在已是中国民间艺术家协会会员、北京民间艺术家协会会员、北京玩具协会会员、中国东西方民间艺术家协会会员。2007年,彩灯工艺(小灯张)入选海淀区非物质文化遗产,家里的奖状、证书、奖杯已经荣获了不少,他认为现在缺是已经不是名誉,而是传承这门技艺的人。